Di Teresa Pellegrino, PI Nanomaterials for Biomedical Applications, IIT

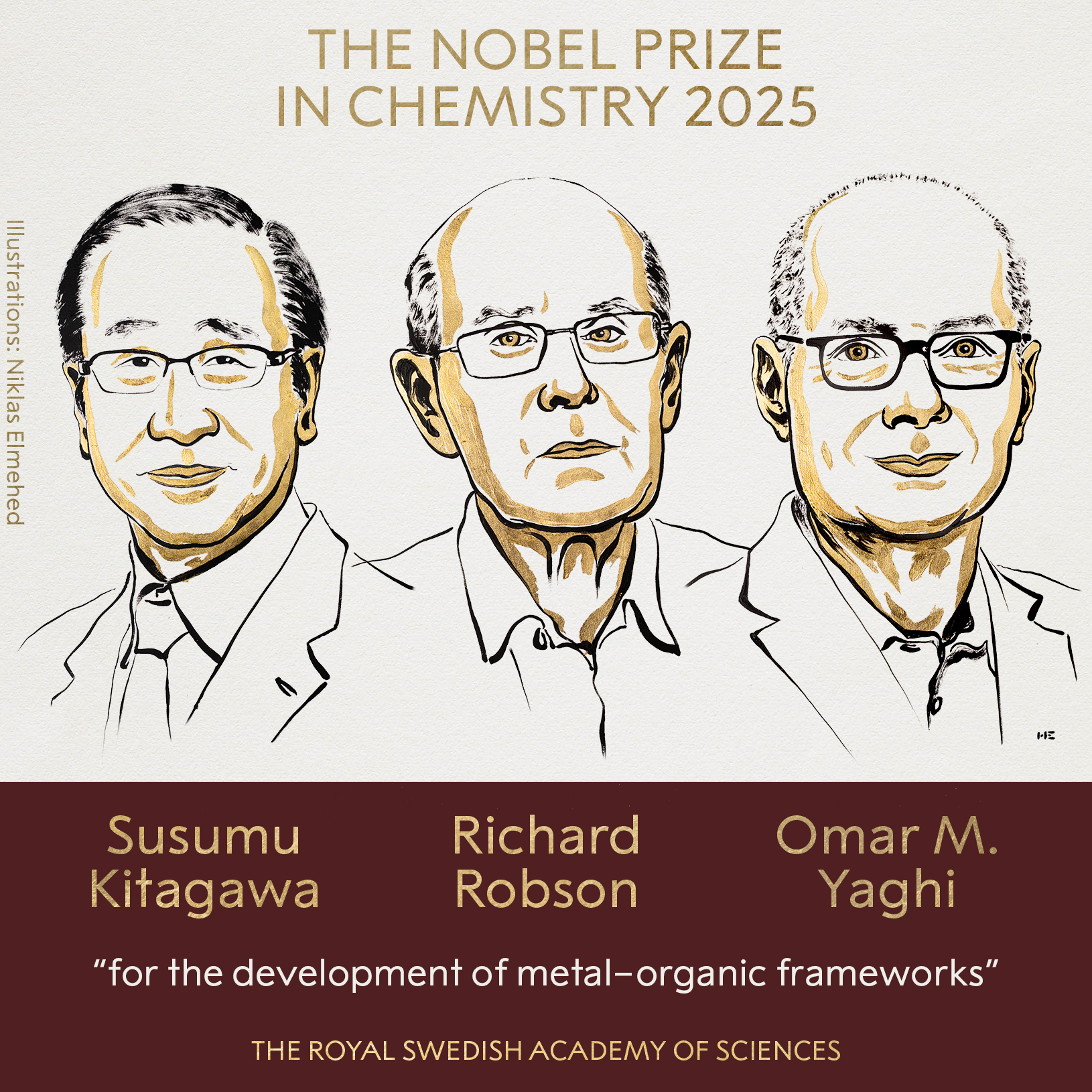

Il Premio Nobel per la Chimica 2025 è stato riconosciuto ai Professori Susumu Kitagawa (Kyoto University, Japan), Richard Robson (University of Melbourne, Australia), e Omar M. Yaghi (University of California, Berkeley, USA) per i loro lavori rivoluzionari sulle strutture metallo-organiche (MOFs).

I MOFs sono materiali solidi ricchi di piccoli pori modellabili, le cui proprietà chimiche possono essere definite a seconda del loro uso specifico. Tra le potenziali applicazioni di maggiore interesse, per esempio, vi sono quelle in ambito ambientale, come la cattura della CO₂ dall’aria, la raccolta di molecole d’acqua dall’aria per produrre acqua potabile in regioni aride, lo stoccaggio di idrogeno (H₂), l’azione come catalizzatori per trasformare molecole tossiche in sostanze meno dannose.

Durante la cerimonia di annunicio del Premio Nobel, la struttura dei MOFs è stata descritta come “una storia piena di buchi” – sebbene siano strutture molto solide, contengono infatti al loro interno molto spazio. Una struttura MOF delle dimensioni di un cubetto di zucchero (pochi grammi di materiale) corrisponde in termini di superficie a un campo da calcio – risultando fuori piccola, ma dentro molto grandi.

La loro struttura è stata anche paragonata ad un hotel dove gli spazi vuoti nel materiale corrispondono alle stanze; se la struttura del MOF è l’hotel, allora le molecole ospiti, come CO₂, He, or H₂O, possono entrare e uscire liberamente dalle stanze.

Un’ulteriore analogia che rende più efficace visualizzare la loro struttura, è quella delle strutture prefabbricate delle casette di legno. Gli ioni metallici agiscono come i bulloni, le molecole organiche sono le travi, e montando tutto insieme si ottiene una struttura rigida porosa e molto ordinata.

In realtà, nei primi anni ‘90, il Professor Robson fu ispirato dalla struttura tetraedrica dei diamanti, dove ciascun atomo di carbonio è collegato con altri quattro in modo stabile, in un motivo tridimensionale. Robson progettò una molecola a base di carbonio, legata a un gruppo nitrilico, il quale ha una forte affinità con gli ioni di rame (Cu); mischiando tutto insieme, i componenti si auto-assemblarono in una rete tetraedrica, del tutto simile a quella dei diamanti.

Al contrario dei diamanti, però, il nuovo materiale presentava degli spazi vuoti, delle cavità tra gli elementi costitutivi. Tale differenza si dimostrò cruciale. Diede avvio a nuovi materiali: rigidi come cristalli e porosi come spugne.

Il Professore Kitagawa dimostrò, invece, che all’interno dei MOF l’assorbimento dei gas è possibile: una volta formati, dopo la rimozione dell’acqua, nella forma solida, i MOF risultavano stabili e potevano assorbire gas come metano (CH₄), ossigeno (O₂) o azoto (N₂).

Nello stesso tempo, il Professor Yaghi stava cercando un metodo che rendesse i MOF ancora più stabili. Partendo da un agglomerato di atomi di ossigeno e un metallo di zinco, e aggiungendovi un ligando organico contenente molecole di carbossilato, ottenne una struttura molto porosa altamente stabile resistente fino a temperature di 300°C (le chiamò MOF-5) e la cui superficie è enorme. In un lavoro successivo, diede un altro contributo concettuale: scegliendo opportunamente la struttura del legante organico si poteva variare a piacimento sia lo spazio della cavità, che le proprietà del MOF, e poiché la disposizione di leganti organici è pressoché infinita, ne consegue che le possibili strutture dei MOF possono essere molteplici.

Tale campo ha avuto una evoluzione molto veloce. Infatti, una miriade di strutture è stata realizzata. Per citarne alcune: MOF-303 è usato per catturare i gas dell’aria, CALF-2’ per catturare CO2, NU-1501 per immagazzinare idrogeno, ZIF8 per estrarre e recuperare elementi rari dai rifiuti, UiO-67 per estrarre degli inquinanti organici persistenti, come gli PFAS dall’acqua.

Una curiosità: i nomi dei MOFs sembrano un po’ incomprensibili alla prima lettura, soprattutto per i loro acronimi, come HKUST-1, UiO-66, or ZIF-8. Questo perché per tali strutture così complesse non esiste ancora un sistema di nomenclatura standard e unificato della UIPAC (esiste solo per le sottounità organiche), perciò, le sigle dei MOF derivano dal nome dell’istituzione o del gruppo che li ha realizzati, per esempio HKUST sta per Hong Kong University of Science and Technology, o UiO sta University of Oslo, con alcune eccezioni dove il nome del MOF si riferisce alla struttura: ZIF sta per Zeolitic Imidazolate Framework (Struttura zeolitica a base di imidazolato).

Questi sono solo alcuni esempi di MOFs, molti altri ne appariranno in futuro. Inoltre, al di là degli usi industriali, anche la biologia e altri campi medici potrebbero trarre beneficio dal loro uso, e rappresentano settori in espansione. A livello globale, sono in corso numerosi studi che mirano a determinare la biocompatibilità dei MOF e la loro validità in applicazioni come agenti terapeutici per il trasportato e la somministrazione mirata di farmaci o come agenti di contrasto nella diagnostica.

Negli ultimi anni, nell’ambito del programma di formazione internazionale Marie Curie, ho avuto la fortuna di partecipare a uno di questi progetti europei, chiamato “HeatnMof: Heating triggered drug release from nanometric inorganic – metal-organic framework composites” (https://heatnmof.eu/), che mirava a sviluppare compositi magnetici/MOF o plasmonici/MOF per ottenere trattamenti terapeutici in grado di combinare il trattamento di ipertermia e quello del rilascio controllato di farmaci su cellule tumorali.

Come comunità scientifica, dovremo affrontare diverse sfide nel futuro prossimo: oltre a fornire delle prove di principio, tra le priorità più urgenti sarà fondamentale rendere i processi produttivi basati sui MOF scalabili a livello industriale ed economicamente sostenibili e studiare l’impatto degli stessi MOF sull’ ambiente.