Di Camilla Coletti, PI 2D Materials Engineering – Coordinatrice Center for Nanotechnology Innovation (CNI@NEST), IIT

Ci sono momenti nella storia della scienza che segnano un prima e un dopo. La nascita della meccanica quantistica, nel 1925, è uno di quei passaggi epocali: ha cambiato per sempre il nostro modo di comprendere la realtà.

Ma cosa è, in fondo, la scienza quantistica?

La scienza quantistica studia il comportamento della materia e dell’energia su scala microscopica, dove le leggi della fisica classica non valgono più, e al loro posto entrano in gioco quelle della meccanica quantistica. Ci rivela un mondo in cui le particelle possono trovarsi in più stati contemporaneamente, interagire a distanza e seguire regole molto diverse da quelle della nostra esperienza quotidiana. Proprio per questo spesso viene considerata come qualcosa di misterioso, dal sapore affascinante ma al contempo lontano.

Forse non tutti lo sanno, ma proprio l’anno che stiamo vivendo (il 2025) è stato ufficialmente designato come Anno Internazionale della Scienza e della Tecnologia Quantistica (IYQ), per celebrare oltre un secolo di progressi nella ricerca quantistica e il suo potenziale trasformativo per la società. La ricorrenza coincide per l’appunto con il centenario del 1925, anno in cui Werner Heisenberg pose le basi della meccanica quantistica moderna, segnando l’inizio di una delle rivoluzioni scientifiche più profonde del XX secolo. Sentiamo sempre più spesso parlare di computer quantistici, sensoristica quantistica, crittografia quantistica: un chiaro segnale che la scienza quantistica non è più confinata a lavagne ed esperimenti con un flavour da mondo parallelo, ma sta entrando concretamente nei nostri dispositivi, nei sistemi diagnostici e nelle tecnologie di nuova generazione.

Uno dei momenti fondamentali in questi 100 anni di intuizioni geniali, sfide concettuali e avanzamenti tecnologici straordinari, è stato la scoperta dell’effetto Hall quantistico da parte di Klaus von Klitzing, che gli valse il Premio Nobel nel 1985. Il suo esperimento rivelò che, in condizioni specifiche, la resistenza in un sistema bidimensionale di elettroni è quantizzata con una precisione straordinaria: un risultato che ha ridefinito la nostra comprensione degli stati quantistici nei sistemi a materia condensata. Non più tardi di Maggio, Klaus, con cui ho avuto la fortuna di lavorare nei miei anni postdottorali al Max Planck Institute di Stoccarda, è venuto a Pisa per tenere un seminario su come la metrologia, la scienza della misura e della precisione, è stata rivoluzionata dalla fisica quantistica. Ben oltre l’importanza sperimentale, l’effetto Hall quantistico ha infatti introdotto concetti che risuonano tuttora nella scienza quantistica moderna.

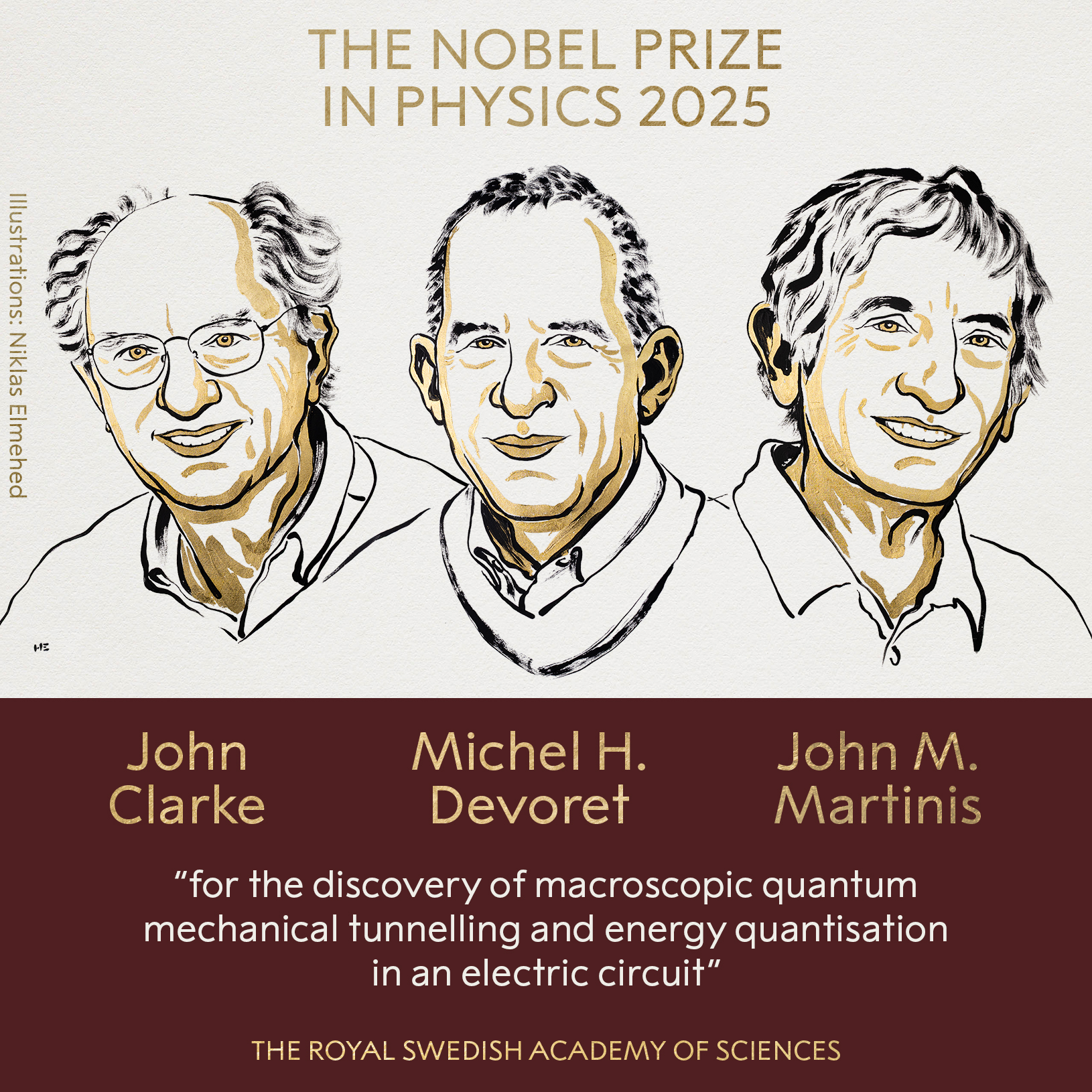

In questo “anno quantistico”, il Premio Nobel per la Fisica 2025 (esattamente 40 anni dopo quello di von Klitzing) riconosce in modo particolarmente appropriato John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis per il loro lavoro pionieristico sul tunneling quantistico macroscopico e la quantizzazione dell’energia in circuiti superconduttori.

I loro esperimenti hanno dimostrato che persino un circuito elettrico su larga scala, composto quindi da miliardi di atomi, può manifestare comportamenti inequivocabilmente quantistici: livelli energetici discreti e tunneling quantistico, fenomeni che si ritenevano confinati alla scala atomica. Questi circuiti superconduttori costituiscono oggi la base di molte architetture di calcolo quantistico.

Ciò che rende questo premio particolarmente significativo è la dimostrazione che la coerenza quantistica può persistere su scala macroscopica, a condizione che il sistema sia progettato con cura e protetto dalla decoerenza. Questa intuizione ha aperto la strada allo sviluppo di tecnologie quantistiche che non si limitano all’osservazione di fenomeni quantistici, ma puntano al loro controllo e progettazione intenzionale.

Ed è proprio in questa direzione che puntano molte delle ricerche del centro IIT di Pisa, il CNI@NEST. Ad esempio, abbiamo recentemente sintetizzato un materiale sottilissimo, il NbSe₂ (diseleniuro di niobio) bidimensionale, per esplorare l’emergere della superconduttività in cristalli sottili fino a un solo strato atomico, dove la natura quantistica della materia gioca un ruolo centrale. Un altro sistema estremamente affascinante che stiamo studiando è rappresentato dalle superstrutture moiré, una classe di materiali in cui fenomeni quantistici governano il trasporto elettronico. Queste si ottengono impilando in modo controllato materiali bidimensionali, spesso ruotati leggermente tra loro, dando origine a nuovi pattern periodici che modificano profondamente il comportamento degli elettroni.

Questi materiali non sono solo piattaforme per la scoperta, ma veri e propri laboratori per la progettazione quantistica. Impilando materiali bidimensionali, ruotandoli l’uno rispetto all’altro, e realizzando circuiti specifici possiamo modellare il paesaggio energetico degli elettroni con precisione straordinaria. Questa capacità di progettare stati quantistici riflette lo stesso spirito celebrato dal Premio Nobel di quest’anno: il passaggio dall’osservazione dei fenomeni quantistici alla loro modellazione intenzionale.

Mentre celebriamo il Premio Nobel per la Fisica 2025 nell’ambito dell’Anno Internazionale della Scienza e della Tecnologia Quantistica, appare chiaro che stiamo vivendo un momento cruciale: una convergenza tra teoria quantistica fondamentale, innovazione nei materiali e ambizione tecnologica.

Dai plateau quantistici di von Klitzing, passando per i qubit superconduttori di oggi, fino ai materiali quantistici 2D altamente controllabili, il percorso della scienza quantistica continua a evolversi: non come una serie di scoperte isolate, ma come un campo in espansione, interconnesso, che sta già definendo la prossima era dell’esplorazione scientifica.