La doppia passione adolescenziale per la robotica e la biologia ha portato Luca Berdondini a diventare un ingegnere innamorato delle neuroscienze. Da questo primo incrocio è nata la sua rivoluzionaria invenzione di partenza, dispositivi microelettronici basati sugli “active pixel sensors”, ispirati alla tecnologia delle macchine fotografiche digitali: sensori che hanno moltiplicato per mille i punti di rilevazione dell’attività bioelettrica dei neuroni. Oggi continua a lavorare a sensori neurali sempre più capaci di raccogliere grandi quantità di dati e al contempo sempre più piccoli, fino a un progetto che sa di fantascienza: ridurli a una “polvere elettronica”, trasformandoli in una miriade di dispositivi microscopici wireless addirittura iniettabili

I dispositivi neurali intracorticali, elettrodi inseriti nel cervello per registrarne e trasmetterne l’attività bioelettrica, sono giunti alla ribalta della cronaca dopo l’irruzione nel campo di Neuralink di Elon Musk, e sono alla base delle cosiddette interfacce cervello-computer, ovvero dispositivi capaci di monitorare e tradurre i segnali cerebrali in comandi rivolti a strumenti esterni, con molteplici possibili applicazioni cliniche. I sensori hanno avuto nel tempo un’evoluzione incredibile.

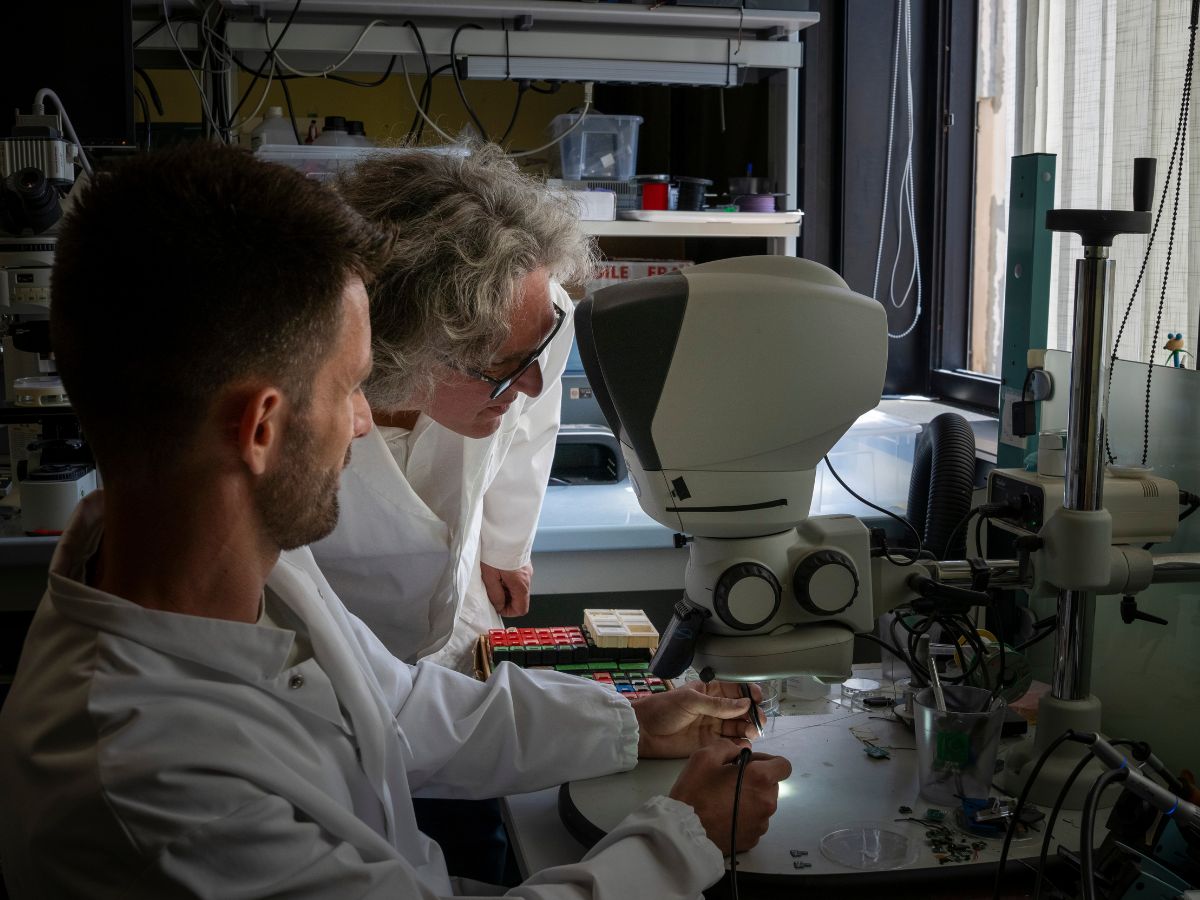

Luca Berdondini, ingegnere e neuroscienziato per passione, è responsabile dell’unità di ricerca NetS3 di Microtecnologie per la neuroelettronica dell’IIT, ed oggi sta lavorando a una loro versione di frontiera. Pensiamo che si è partiti da una sorta di aghi con pochi elettrodi, ciascuno collegato ad uno strumento esterno con un filo: mentre oggi si studia come creare microsensori wireless delle dimensioni di granelli di polvere. A queste ricerche sta lavorando oggi Luca Berdondini: ci siamo fatti raccontare il percorso che ha portato a queste soluzioni rivoluzionarie.

Da che cosa è partito l’interesse per le neurotecnologie?

«È stato per passione. Fin da ragazzo ero affascinato sia dalla robotica, sia dalla biologia. Poi ho scelto la strada della tecnologia, con il Politecnico di Losanna: però grazie a un master in Caltech (California Institute of Technology), lavorando nel laboratorio di uno dei pionieri nel campo dei microelettrodi, ho iniziato subito a studiare sensori per misurare l’attività bioelettrica dei neuroni. Così ho iniziato ad avere qualche idea per quei tempi molto nuova, che ho poi potuto sviluppare durante il dottorato di ricerca all’Istituto di Microtecnica dell’Università di Neuchâtel».

Quale è stata la novità?

«Volevo realizzare dispositivi in grado di integrare una quantità molto maggiore di elettrodi, in modo da poter monitorare l’attività bioelettrica di moltissimi neuroni e avere una visione più precisa e dettagliata del loro funzionamento in reti e circuiti. Ricordo le prime volte che presentavo il mio lavoro ai congressi, che alcuni ricercatori di neuroscienze mi dicevano “Ma perché così tanti elettrodi? Ne bastano poche decine, non c’è bisogno di averne così tanti”. Io invece a Caltech quando guardavo le culture cellulari crescere mi dicevo “Ma qui ci sono diverse migliaia di cellule, però noi ne misuriamo solamente alcune decine”. Quindi il punto di partenza è stato: come posso realizzare un dispositivo che contenga migliaia di questi elettrodi?».

Come ci si è arrivati?

«Ero al posto giusto al momento giusto. In Svizzera infatti allora avevo attorno a me chi lavorava sui sensori d’immagine per le macchine fotografiche digitali, come quelle che abbiamo nei telefonini, per capirci, che sono fatti da tanti pixel. Questi pixel sono sensibili alla luce. L’idea è stata: realizziamo qualcosa di simile, però che non sia sensibile alla luce, ma all’attività bioelettrica delle cellule. Così ho realizzato questi primi sensori basati sul concetto di active pixel sensors, con pixel dotati di un microelettrodo e un circuito di amplificazione e condizionamento del segnale. Da lì sono nati i primi dispositivi planari ad alta risoluzione con 4.096 elettrodi, che sono poi diventati il prodotto della prima startup che ho co-fondato».

E che hanno spalancato la strada a nuove possibilità di ricerca

«Sì, su questi dispositivi planari si possono far crescere colture cellulari o interfacciare tessuti per esempio retina, come abbiamo fatto in diversi lavori, per studiarne il funzionamento in modo estremamente dettagliato. Ho sempre spinto molto su quello che in termine tecnico si dice oversampling, ovvero fare un sovraccampionamento dell’informazione, per poter poi migliorare la qualità del segnale ed essere in grado di scegliere proprio l’informazione che interessa. In seguito, abbiamo lavorato per rendere i sensori sempre più piccoli ed impiantabili, in modo che si possano raccogliere le informazioni disturbando il meno possibile il cervello. Giusto per dare qualche numero: si è parlato molto della tecnologia di Neuralink di Elon Musk; loro per avere 1.024 punti di misura devono fare 64 impianti. A noi, oggi, per avere 1.024 punti di misura basta un singolo impianto. Questo risultato viene ottenuto grazie alla microelettronica e alle tecniche di micro e nanostrutturazione utilizzate, rendendo i dispositivi dotati di tantissimi punti di misura anche molto piccoli».

Migliaia di punti di misura permettono di studiare dettagliatamente il funzionamento di reti neuronali e circuiti cerebrali?

«Sì, ma siamo solo all’inizio. Con molti punti di misura si possono seguire anche le caratteristiche individuali e l’evoluzione: per esempio i cambiamenti funzionali in caso di malattie degenerative, come la sclerosi multipla, il Parkinson o l’Alzheimer. È la radice dei miei studi: il forte interesse per capire come si formano e si organizzano questi sistemi cellulari, l’attività che esprimono, come questa guida il loro sviluppo, come processano l’informazione, come sono alterati dalle patologie che attaccano il sistema nervoso, come si può pensare di intervenire e poi come si possono usare questi segnali bioelettrici per creare un legame tra il malato e il mondo artificiale, collegandolo a strumenti artificiali utili per migliorarne la qualità di vita».

Come si stanno sviluppando le ricerche oggi?

«Quando sono arrivato in IIT, nel 2007, ho messo in piedi il mio laboratorio sfruttando al massimo l’interdisciplinarietà offerta in una struttura così grande. Quello che stiamo sviluppando oggi sia con il progetto Crossbrain finanziato dall’European Innovation Council (EIC) sia con il recente progetto Neurobot finanziato dal programma Precision Neurotechnologies dell’Advanced Research Invention Agency (ARIA) è la riduzione estrema delle dimensioni dei microsensori: se prima erano su un piano, ora sono su un minuscolo ago, che stiamo cercando di frammentare ulteriormente per arrivare a una “polvere elettronica”, totalmente wireless, sia per la trasmissione dei segnali sia per l’alimentazione, in grado di “fondersi”, per così dire, nel tessuto stesso. Questi dispositivi, oltre a rilevare i segnali, potranno essere anche in grado di intervenire, emettendo stimoli esattamente dove serve: per esempio per l’epilessia, il Parkinson, l’Alzheimer o i tumori. Stimoli che potranno essere elettrici, meccanici, ma anche luminosi, per agire su alcuni canali cellulari resi sensibili alla luce. Realizzare dispositivi così piccoli è una grande sfida scientifica e tecnologica. Un campo applicativo che abbiamo aperto recentemente riguarda invece il sistema nervoso periferico, per la misurazione dei segnali che arrivano in periferia, per esempio pensiamo al controllo del movimento della mano. A questo lavoriamo in collaborazione sia con INAIL sia con Rehab Technologies, il gruppo di IIT che si occupa di riabilitazione e protesica neuro-robotica. La nostra ricerca è importante anche nel campo riabilitativo e neuro-robotico: oggi la robotica è in grado di realizzare macchine con molteplici gradi di libertà, per esempio una protesi come la mano artificiale. Il grosso problema è come rendere l’integrazione di questa mano robotica il più simbiotica possibile con i segnali naturali che usiamo per muovere la mano: e lì entra in gioco la tecnologia di interfaccia che sviluppiamo noi».

Avete anche commercializzato alcuni dei vostri dispositivi?

«Sì, abbiamo creato imprese, l’ultima è Corticale, per rendere accessibili al mondo intero la nostra tecnologia impiantabile SiNAPS. Creare impresa è utile anche a creare opportunità di lavoro per i ragazzi che lavorano con noi, che attraiamo anche dall’estero in Italia e che hanno delle competenze uniche. In questo modo trovano anche l’opportunità di crescere a livello professionale. Del resto, quando ho finito il Politecnico, a Losanna, il rettore, dopo averci fatto i complimenti per il diploma, ci disse: “Voi, in quanto ingegneri, avete il compito di creare posti di lavoro”. Me lo ricordo ancora. Ed è una delle ragioni per cui ho sempre visto un legame stretto tra ricerca, tecnologia, scienza e azienda».